学潮”“学运”这两个概念很难严格区分。一般而言,“学运”(学生运动)是群众运动的一种,是学生对于国家社会以群体利益作出发点,具有政治意义,与世运有影响的运动;“学潮”则是指学校内部的风潮,与学生切身利益有关,反映的是教育的问题,间接也涉及政治现状。本文所讨论的“学潮”与“学运”兼及上述两个方面的内容,不主张对两者进行严格的界定。本文主要以1923年湖南衡阳发生的第三师范(下文简称“湖南三师”)风潮为个案,探讨大革命时期中国共青团与“学潮‘学运”的实际关联性,以抛砖引玉,为学界对大革命时期“学潮”“学运”的认知提供一个新的视角,从而助推这一问题的研究进一步走向深入,同时也为当前维护社会良性运行提供点滴历史借鉴与启迪。

一、大革命时期湖南三师团组织关于风潮情形的报告与分析

l923年5月初至11月底,湖南三师以驱赶校长刘志远为导火线爆发了持续半年多的学运风潮,史称“三师风潮”。对于这次风潮,不少人物传记或中共党史类著述都有所记载和论述。但总的来说,相关记载或论述大多把“学潮”与“学运”简单地视为当时党团组织直接运动的结果,忽略了社会大变革时期青年学生及社会其他力量对“学潮”与“学运”的重要影响的探讨。显然,这在逻辑上很难说得通,也不足以让人信服。下面笔者根据搜集到的湖南地方文献资料对这一问题进行重新审视。

“三师风潮”发生一个月以后,即1923年6月8日,团衡阳地委主要负责人张秋人写信给团中央详细地报告了这一事件:“此次风潮,本起自伙食问题,因为政府发给一角一分,校长给学生只有九分的样子,其余的,他们就分赃了。前月(即1923年5月)初,学生要求加到一角一分,适校长下省,办事人不敢答应。有一天,他们全体不吃饭,就闹起来了。提出五条件——记不清了,总是关于经济的事,要办事人答复,当时办事人不答复,学生就罢课,发宣言,通告外界。后来,他们答复了,学生就上课。适校长返校,就挂一牌,说学生不该如此,本拟斥退、从轻、且留校查看等语。朝英(即唐朝英,时任团衡阳地委书记)他们不服,说校长不应如此,要他出面解说。于是,校长就辞职,次日下省(那时我也在长沙),向教育司面辞,哪知他是假意,当时就带着三个学生同行,以作挽留;校内这些私人也作同样的举动。教育司当然挽留,校长居然返校了。他偏居在外面,这里有些学生不服——同学居多——邀同学三百多人游街,表示挡驾。下午欢迎校长的,也去接校长回校,这样,二方就闹起来了。欢迎的,不敢进校,在外面居了四五天;拒绝的,作种种运动,并派代表七十人下省请愿。那时,省里派了一个委员来,系校长同学,不问是非,遂于五月二十七日晨送留校长的同学返校,开除同学五十三人——同学四十余——并分符号给学生,不领的,不准进校。校内头门、二门、总务处皆有兵士守着,如临大敌一样(现在还守着)。当日,委员、厅长、副官、知事、校长对我说了些,我就向他们要钱,他们就送了钱来了我就走了。那时,门外曾有兵围着,委员声口对同事说,要我即日出校,否则恐有不便……拒绝校长的,同日即复派百余人来省请愿。起初的时候,教育司竞用武装警察逐学生,后来各界公愤了,些微好了点。学生百六七十人在教育司住六七日之久,弄得饭也没得吃……六月五日,省长复派一人到三师去查,湘南在省教育界及议员也派四人(经省长委的),带着学生一起回去了,不知结果如何,他日再告。但四委员颇能助这边,大约不至于大败吧。不过朝英总难以恢复的,因为他们三人(皆同学,即都是党团员)是教育司先前出示开除的,根据教务主任等之呈报。他们这次下了毒手,无论通电、呈报,都说学生是捣乱的过激党。那位委员呈报教育司说:内有教员是讲社会主义的,五十三人皆醉心于某之主义,不得不开除,教员也辞退了。”

从张秋人写给团中央的这封信,我们可以得出关于“三师风潮”的一些基本信息:(1)风潮源于三师校长(刘志远)克扣学生伙食费。(2)三师学生分为“拒刘”和“迎刘”两派。总的来说,“拒刘”派的能量稍大于“拥刘”派,这从“拒刘”派邀300多学生(当时全校学生约为500多人)游街及“拥刘”学生不敢进校等情况可以看出。(3)当时的湖南省教育司及衡阳政府各部门显然是“拥刘”的,对于风潮的处理是以镇压为主,劝导为辅。(4)“拒刘”派的重要骨干大多系共青团团员。(5)湘南部分在省教育界人士、议员对“拒刘”派学生表示了同情,他们虽未予以直接的支持,但居中调停对于风潮的平息亦可谓出力甚多。

上述信息出自于当时衡阳党团组织重要负责人张秋人一人之说,或许还不足以令人信服,在研究者看来,也难免会有片面、遗漏之嫌。为此,我们很有必要再考察一下这个时期湖南新闻媒介的其他相关记载。

二、大革命时期湖南《大公报》《新公报》关于三师风潮的相关报道与分析

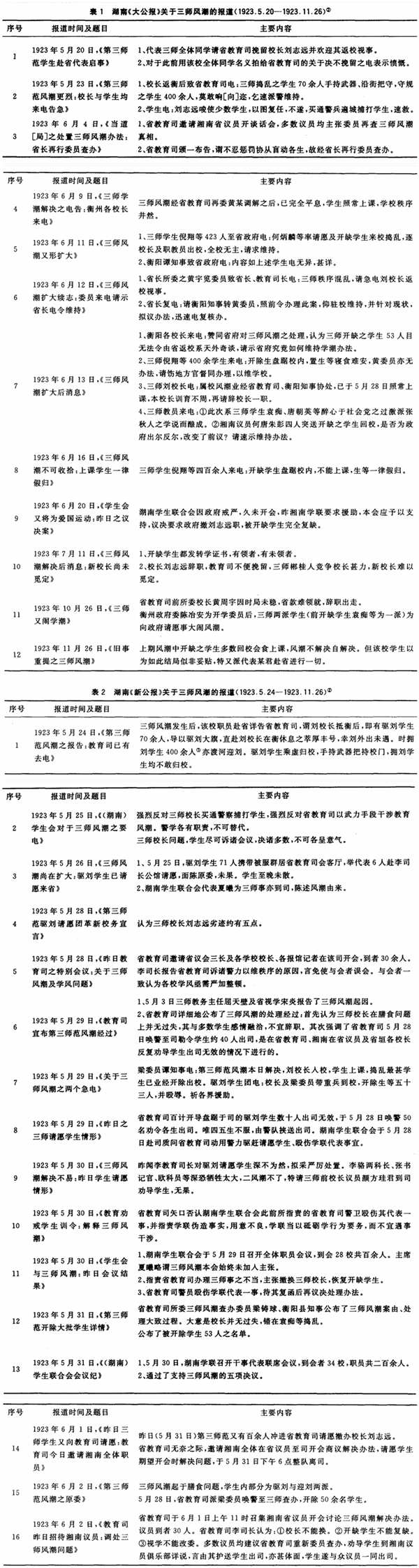

大革命时期湖南出版的各大报刊对于此次三师风潮也予以了不同程度的关注,其中报道最为详细的当属长沙的《大公报》和《新公报》。从1923年5月20日至l1月底,这两大媒体对于此次风潮进行了跟踪报道。现将其主要内容展列如下。

将湖南《大公报》和《新公报》关于三师风潮的上列报道综合起来看,笔者认为,张秋人写给国昌(即施存统)的信所透露的信息总体属实,但仍有一些细节问题尚需纠偏和补充。需要纠偏的问题主要是张信中提及的一些时间细节及学生人数。如,张谓三师学生第二次赴省请愿时曾在省教育司住六七日,但从表2—14和表2—16看来,三师学生第二次赴省教育司请愿时在司驻留的时间满打满算也不超过两天。5月31日上午冲进省教育司,当日下午6点即在湘南在省议员的劝导下整队离去,疑6月1日请愿学生复至司,因表2—16中提及湘南在省议员反复劝导请愿学生并护送其出司。又,张信中谓三师校长刘志远于5月下旬返衡时,“驱刘”派邀同学300多人挡驾,而表1—2和表2—1、表2—7、表2—8等处均提到“拥刘”派学生有400余人(当时三师全校学生约为500人)。显然,张所提及的300之数有夸大之嫌。当然,需要说明的是,笔者言张信中所提及的一些时间、人数问题有失实夸大之嫌,这并不意味着当时湖南出版的《大公报》《新公报》中就不存在类似的问题。要客观地考究系统事件中每个分支环节的具体时间、人数毕竟是一件很困难的事情,尤其是对人数的考察更是如此。但不管怎样,据上可以推测出,大革命时期湖南三师“拥刘”的学生当也不少。

需要补充的是三师师生、湖南各校校长、湘南在省议员、省教育司、衡阳地方当局之于三师风潮的态度或立场问题,张信对于此显然过于淡化。根据对风潮所持的态度或立场的不同,我们可将上述各种社会势力分为“拥刘”“驱刘‘调停中立”三派。大体说来,三师的学生可归属为两大派别:一是以倪翔为代表的“拥刘”派,约有学生400余,或称之为多数派;二是以共青团团员为代表的“驱刘”派,其人数当在百人上下,可称之为少数派。就衡阳、长沙等地各校的校长、教职员工(含三师)、省教育司、衡阳地方政府等方面来说,多数也在“拥刘”之列(见表2—6、表2—7、表2—8、表2—12)。湖南学生联合会(见表1—9、表2—2、表2一l1等)则明显属于“驱刘”派。调停中立派主要包括湘南在省议员(见表2—14、表2—16等)及省教育司部分中下级职员(见表2—9)等。

需要强调的是,张秋人关于三师风潮的信写于1923年6月8日,当时风潮仍在持续进行之中,还没有平息,要尽可能客观地描绘出此次风潮的全景图,对于张写信之后风潮的进行情景很有必要作一延伸式勾画。表2—8及2—14显示,省教育司5月28日借用警力将请愿学生“扶”出司后,请愿学生又于5月31日打一冲锋进司。省教育司别无他法,只得于6月1日再次召集湘南在省议员开会商议善后策略,由于绝大多数与会议员都主张教育司重委人员查办三师风潮,故省教育司不得不放弃了此前在三师风潮问题上所持的强硬的“三不”原则(见表2—16,即校长不能换、开缺学生不能复缺、视学不能改委),以省长名义改委黄周宇赴三师查办。但黄于6月5日至三师后,事情并没有就此很快平息,所谓“三师风潮经省教育司再委黄某调解之后,已完全平息,学生照常上课,学校秩序井然”(见表1—4)之说很值得怀疑,这从以后关于三师风潮扩大的一篇篇报道可以知晓(详见表l一5、表l一6、表1—8)。事实证明,黄至后,三师风潮不仅没有迅速平息,反而愈演愈烈,在湘南在省议员的调停下,5月28日被开缺学生于6月14日大部分返校,三师校长被“驱走”,事情闹到了不可收拾的地步,全校学生只得一律假归,风潮之余波延续至当年11月下旬才渐趋平息(见表1—12)。

三、结论与思考

综上所述,1923年5月至11月的湖南“三师风潮”,除三师本校师生之外,衡阳、长沙各中等学校校长、湖南学生联合会、湘南在省议员、湖南省教育司、衡阳地方政府等社会各派力量均在其中扮演了重要的角色,风潮的动态轨迹远非传统的党史或人物传记类著述所描绘,风潮的进退不能简单地视为共青团组织单方面运作的结果,风潮的最终呈现状态是当时的时势、湖南社会各派力量及学生群体本身这个平行四边形的综合作用力的结果。这也符合共青团当时自身组织的实际状况,大革命时期湖南衡阳的团组织与全国大多数的团组织一样,还远不是一种组织完备、上下步调一致、布尔什维克化程度很高的政治组织,它不可能具有完全掌控“学潮”“学运”发展的组织能量。对于此,湖南的地方文献资料也有相关记载:“衡州(当时亦称衡阳)自三师风潮发生后,即异常散漫。而同志态度狭隘,除同志外,皆深恶而痛绝,与社会全不接头,如以前之三师范风潮,最近之三、四中学风潮,均未经团体决定。主持人不努力,同志不到会,一切组织,皆形涣散。”

关于早年湖南共青团因其组织建设的不成熟性而不能很好地利用和左右“学潮”“学运”的情形,在1925年9月至1926年初发生的“平江油潮”中也有所凸显。早年中国共青团组织在引领“学潮”“学运”的过程中存在着各种问题,不能完全掌控“学潮”“学运”的全过程,但这并不意味着要否认或降低其在新民主主义革命时期所作出的不朽贡献,这是问题的另一方面。如果不顾历史的实际,让尚处于幼年时期的中国共青团就具有完备的组织形态,能完全左右“学潮”“学运”的整个进程,显然不是一种实事求是的科学态度。在新的历史条件下重新审视大革命时期团组织及其他社会阶层与“学潮学运”的关系,对于构建和谐社会,助推社会的良性运行具有重要的历史启迪意义。