纵观辛亥革命的全过程,我们注意到,清中央与地方常为粮食问题所困扰,各地粮食短缺,粮价飞涨,以致抢米事件迭起。辛亥革命前湖南咨议局就多次向当局发出警告,建议妥筹良策解决粮食危机问题;革命后,有人谈到“不可不急起革命”的三条缘由之一就是“全国饥民,数逾千万,迫饥寒而死者,道路相望。相彼西人,既非同种,又非同族,尚为之呼号觅捐,奔走放赈。乃反观满政府,从未闻有一粟一粒之施”。显然,频繁的粮食危机与辛亥革命的爆发休戚相关。

一

粮食危机是一个现代性概念,指的是粮食生产和供应相对需求不足的问题,但这一现象普遍存在于前现代的中国社会。以往史书记载为“饥馑”、“饥荒”、“粮荒”等字样,而且常与自然灾害联系在一起,称为“灾荒”。

刚步入20世纪的湖南可谓是灾难深重,粮食危机就已露出端倪,在光绪三十二年(1906)至宣统二年(1910)间更是达到一个高峰期。宣统二年(1910)三月“省城粮栈,存数仅九百余石,米坊近五百家不满十万石,粮户存仓租谷约五万石,而公谷如储备仓仅一万四千余石,湘义仓存一万七千余石,湘社仓存八千三百余石,筹备地方自治公谷五十余石,综计公私存谷不满三十万石……即颗粒不复外溢,不足两月之食”。此时距离新谷登场还有四五个月,这点存粮自给尚且不足,遑论输出湖北、江浙等地,湖南缺粮的确相当严重。四月,《时报》称“查湘省谷米空虚,已达极点”。“湖南熟,天下足”的风光已不复存在。

据统计,辛亥革命前六年中湖南的粮食收成无一季达到七成以上,与之前的湖南形成强烈反差。仅就秋粮而论,从道光十一年(1821)至道光二十四(1844),湖南粮食收成基本维持在八成以上,在道光二十三年(1843)甚至达到九成,这一时期是晚清湖南粮食的大丰收期。从道光二十五(1845)至光绪三十年(1904),湖南秋粮收成基本上还能维持在七成左右,但自光绪三十一年(1905)之后下降到六成左右,收成一般。显而易见,晚清时期湖南的粮食产量一直呈下降的态势,自给率不断下降,到辛亥革命前,粮食生产形势已较为严峻。

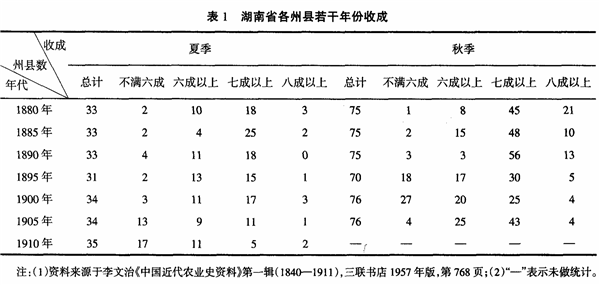

为了更好地展现辛亥革命前湖南粮食生产的走向,笔者列出湖南省若干县的年份收成,见表1。

从表1,我们可以清楚看出:光绪二十六年(1900)以前,湖南省大部分州县的夏粮、秋粮收成在七成以上。与之相反,光绪三十一年(1905)之后大部分县在六成以下,夏粮六成以下的县份占统计县份的61.8%和82.9%。这与上面的结论是一致的,也说明辛亥革命前湖南大部分州县粮食生产能力严重不足。

由于资料所限,光绪三十二年(1906)至宣统元年(1909)各州县粮食收成未做统计,但这四年粮食收成锐减是可以肯定的。因为其间恰是湖南历史上自然灾害的高发期之一,共发生两次巨灾(1906,1909),一次大灾(1908)和一次中灾(1907)。光绪三十二年(1906)春夏,湖南发生了两百年所未见的大水灾,“长沙府及南路各属均大雨滂沱,潇、湘及郴、桂各小河之水同时并涨,衡州府属之衡阳、清泉、衡山,长沙府属之湘潭、醴陵、长沙、善化、湘阴各县均被水淹”。宣统元年(1909)夏,沅、澧诸水同时并涨,洞庭湖水位剧升,华容、南洲、安乡等滨湖地区均罹巨灾,堤皖崩溃荡析者十之八九,饥民达数十万。此外,长沙、衡州、永州等府县并遭旱灾及虫灾。这两次巨害均发生在洞庭湖谷米主产区,粮食生产受到的影响可想而知。其问还爆发了两次大的社会震荡,即光绪三十二年(1906)的萍浏醴起义和宣统二年(1910)的长沙抢米风潮,也都直接或间接与缺粮有关。

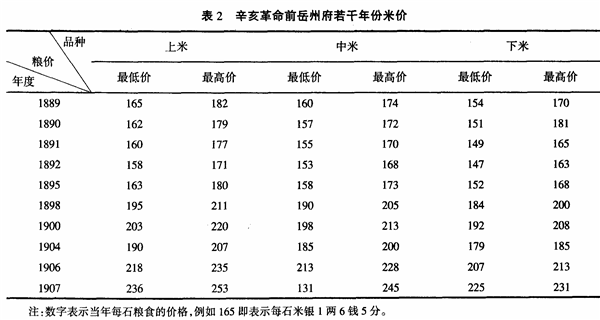

粮食生产能力下降,供应不足,势必导致粮食价格不断攀升,严重超过了百姓购买力,造成粮食价格危机。以岳州府为例,见表2。

从表2,我们可以看出,岳州府米价在光绪二十四年(1898)是个分水岭,涨幅很大,突破了每石米银二两,之后一直居高不下。如果我们以光绪十八年(1892)最低值为基数,至光绪三十三年(1907)的15年间,岳州府上米、中米、下米最高涨幅分别达到160%、160%和157%。

岳州府是湖南粮食主产区之一,涨价如此,其他地区粮价更是飞涨。光绪三十一年(1905),衡州府每石米银二两五六钱至二两七八钱。省城长沙谷米涨价更快,光绪二十六年(1900)每石米为二两一钱四分,光绪三十二年(1906)为二两五钱,宣统元年(1909)粮食价格每月数变,疯狂上升,十月为三两四钱,十一月涨到五两,宣统二年(1910)二月为七两,三月涨到八两二钱。这严重超出百姓的购买能力。宣统二年(1910),长沙市民黄贵荪手中仅存制钱八十文,以为可买得一升米,不料他妻子持往社坛街某碓坊籴米,米价已升到八十五文,愤恨之下,投水自尽。这不过是当日无数悲剧中的一桩而已。

总之,辛亥革命前的湖南,出现了以粮食匮乏和粮食价格危机为主要特征的粮食危机。

二

现代经济学原理表明,粮食危机产生的原因是多方面的,诸如自然灾害、人口变迁、粮食生产的季节性和区域性、土地制度、粮食流通、储备、分配制度,乃至战争、社会动乱等,都可能引发粮食危机。然而,这些因素在前现代的湖南官府中并没有引起同等的重视。

光绪二十一年(1895),湖南发生大旱灾,开缺的湖南巡抚吴大徵奏报,浏阳、茶陵、湘乡、湘潭、攸县、衡山、安仁等十二州县旱灾,“每有一乡数十村颗粒无收之处”,“醴陵等处灾民纷纷来省就食,扶老携幼,每起五六十人至八九十人不等,每日约有四五起……访诸父老,今年旱灾为数十年来所未有”。继任湖南巡抚陈宝箴亦称:“臣到任后,贫民粮尽乏食,日形窘急,已有茹革饿毙情形。流民散卒并道而驰,情事极为可虑。”而据他查勘后奏报,缺粮的原因是“被旱已久”。湖南官府虽然注意到粮食危机问题,但却多归咎于自然灾害,造成只有自然灾害才能引发粮荒的错觉。这在当时是一个带有普遍性的现象。

我们应当承认,在生产力和科学技术不发达的前现代社会中,自然灾害是产生粮食危机的一个主要因素,但并不是唯一因素。在粮食危机来临时,官府不能对症下药,就会调控失当。这在辛亥革命前数年的粮食危机中表现得异常明显。

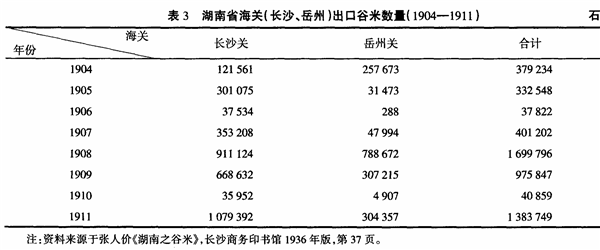

湖南历来是谷米输出大省,每年都有大批谷米运至沿江各省以至上海、天津一带。辛亥革命前湖南谷米的输出,大体由长沙、芦林潭、岳州(城陵矶)、湘西北(南洲、华容、澧县、安乡)、湘东醴陵、湘南郴县六处出口,其中长沙、岳州二处出口者为最大宗。笔者统计了长沙关与岳州关在光绪三十年(1904)至宣统三年(1911)的谷米输出量。见表3。

从表3,我们可以看出,湖南谷米输出量并没有与粮食短缺的烈度成反向变化。光绪三十一年(1905)之后湖南大部分县粮食收成在六成左右,但每年谷米输出数量仍旧相当巨大,光绪三十四年(1908)竟高达1699796石。宣统元年(1909)湖南发生特大自然灾害,但谷米输出量比平年却没有锐减,仅从长沙、岳州两关缴税出口的谷米达975847石,还不包括从其他关口外运及偷运出境的粮食。湖南粮食大量外运与粮荒有一定的因果联系,而官府难辞其咎。

由于平日的忽视,在粮食危机面前,湖南官府粮食流通的调控相当迟缓。早在宣统元年(1909)底,湖南咨议局就致信湖南巡抚岑春萁,“均称各该地方盖藏极少,荒象可危,接新之日甚长,防患之策宜豫”,要求禁米出境。但岑春萁却说“须从长计议,当可毋庸过虑”,一副官样文章。及至意识到粮食大量外运的严重性后,湖南官府开始限制谷米外流。但受制于湖北、清廷以及列强三方的压力,湖南官府一时“免官运,不免商运,稍示限制”;一时限制湘米的地域流向,指示湖南税务司停发运往汉口下游各地的谷米护照;最后才拟全面禁米出境,并向清外务部发出警告“值此岁歉米贵,济鄂尚虞不足,何堪任意下运?当与鄂督电商饬汉关道与英领磋商运汉之米,务令商人照单进口起岸,若不能就范,湘省只有禁米出口一法,以塞漏邑”。宣统二年(1910)二月初七,岑春萁下令禁止粮食输出,但根据《中英续议通商行船条约》第十四款规定,中国方面如因故禁止大米出口,禁令发布三周后方能正式生效。由此洋商利用三周宽定期限大肆抢运。有人作了保守估计:“以怡和、太古、日清、招商四公司计之,各有轮船二艘,约下行三十二次,一月出米至四十万石之数。”如此看来。湖南官府的粮食流通调控不但迟缓,而且对调控所面临的困难估计严重不足,在粮食流通政策上也毫无章法,根本拿不出行之有效的调控方案,最终也就没有达到缓解湖南粮食危机的目的,从而爆发了震惊中外的长沙抢米风潮。

粮食储备在缓解粮食危机中具有不可替代的作用,它好像一个蓄水池,丰年纳进,歉年吐出,以稳定粮食供应和调节粮食价格。辛亥革命前历届湖南官府对粮食储备均较为重视,同治元年(1862)湖南巡抚毛鸿宾令各州县捐置社谷,同治二年(1863)长沙知府丁葆桢禀请各大宪通饬各属劝捐积谷,以备荒歉。光绪五年(1879),湖广总督李瀚章再次令各州县举办社仓。伴随清廷对地方仓储的骼饬,湖南粮食仓储也因受到地方官员的重视而逐渐复苏。以社仓为例,笔者根据光绪十一年(1885)《湖南通志》卷55《食货志一·积储》统计了各府州县的社仓储量,见表4。

光绪《湖南通志》的统计有没有水分,我们姑且不论。从表4,我们可以看出,湖南社谷总量虽然很多,但各府社仓发展极不平衡,两极分化较为严重。长沙、宝庆、衡州、永州4府是全省社谷的集中地区,占总量的70.45%;位于湘西地区的沅州、靖州、晃州、永顺、辰州、凤凰、永绥、乾州等3府4厅占9.82%。洞庭湖区岳州府仅占1.66%,而风凰、乾州、永绥等地区社仓毁于战乱及自然灾害后再未恢复。在交通运输手段比较落后的时代,湖南各地粮食仓储分布的不均衡性,极大地影响其调节粮食供应和平抑粮价功能的发挥。如《新宁县志》称:“新宁一隅之地,僻在山陬,商贩鲜通,滩河险恶,利出不利入……一遇荒歉,转致购籴维艰,富者亦苦磐悬,而贫者无论。盖他邑犹可仰给于外境,新宁阻山逆水,独不便于转移。此仓储之所以尤为噢重也。”

辛亥革命前湖南官府的举措失当与官僚作风,也影响了各类粮食仓储功能的正常发挥。常平仓是清代主要的粮食仓储之一,基本的办法是春粜秋籴,以平抑季节性之粮价波动。宣统二年(1910)二月,湖南荒象已成,长沙、善化两县请早办平粜,但湖南巡警道赖承裕以时距新谷登场尚远,仓谷无多,恐早经发尽,后更难支为由,力持四月中旬方可开仓平粜,差点错失平粜的最佳时机。后来,两县又请求劝业道言于岑春萁,“适有南城外贫户持钱七十文,向利益米店粜米一升,店以价钱不足,不肯卖给。南城外贫户甚多,成为不平,遂于初三夜,聚集数百人,赴该处警察分局,求委员减价平粜。善化县闻信驰往弹压,许以数日后开仓平粜。随即出示平价,传谕米店首事次日照办,始行解散”,但平粜“设局碾米造册发票之手续,非咄嗟可办”,又拖延一月之久。后来,湖南咨议局指责官府说:“城关警察林立,旬日之间,即可查清开办。乃迁延一月之久,不但平粜并未设局,即清册亦未造成,致令弱者僵卧一家,狂夫铤而走险,因循酿乱。”湖南官府拖沓和搪塞的官僚作风使常平仓的平粜成为一纸具文。

湘潭县义仓亦是如此,它以民间组织湘潭县积谷局为依托,取得迅速发展。光绪十三年(1887),义谷达到九万八千余石,“为湖湘之冠”,之后仍稳步增长。湘潭县义仓在粮荒中应付裕如,即使是光绪三十二年(1906)的巨灾,“饥民汹汹,开办发赈得以不需时日,保全甚巨”。然而,光绪三十四年(1908)发生湘潭地方自治公所与积谷局互劾事件,自治公所要求将积谷局归自治公所管理,又拟提积谷与红册费作为自治公所办公经费。湘潭绅士集众会商,碍难归并。于是,双方互劾,直到宣统二年(1910)五月初八,才由新任湖南巡抚杨文鼎做出决断:“该县各乡积谷专为备荒而设,办理多年,极为完善。现值谷米缺乏,办理平粜,断不宜轻易更张,至酿事端。”而在此之前,湘潭县已发生多起吃大户和抢米事件。辛亥革命前三年,湘潭县义仓的粮食保障功能受到很大限制。

综上所述,湖南官府面对缺粮提出的挑战只是消极被动地接受,灾害引发粮食危机,危机之后就是赈济,而粮食流通、储备在其中所起的作用因官府的种种原因没有引起足够的关注和妥善处理,这使得辛亥革命前的湖南始终面临粮食危机的风险。

三

在辛亥革命的酝酿时期,湖南粮食危机频发,造成人心思变,民变叠出不穷;革命派有意地利用粮食危机造成的社会动荡形势;湖南立宪党人与官府在粮食危机处理上又不断发生龃龉,最终分道扬镳,湖南革命形势渐趋成熟。

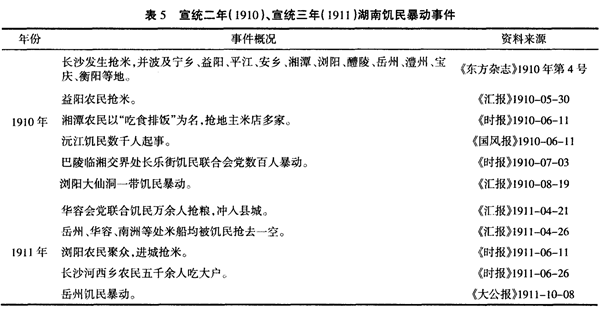

粮食危机首当其冲的是普通民众,为求得生存的权利,他们纷纷起来进行“抗粮”、“遏粜”、“抢米”等斗争。据统计,在全国范围内这种自发反抗斗争,光绪三十一年(1905)为103次,光绪三十二年(1906)为199次,光绪三十三(1907)为188次,光绪三十四年(1908)为112次,宣统元年(1909)为149次,到宣统二年(1910)则陡然上升到266次,达到了辛亥革命前夜的最高峰。湖南与全国的情形大体一致,笔者统计了宣统二年(1910)、宣统三年(1911)两年湖南饥民暴动事件,见表5。

表5的统计只是根据部分报刊资料得,所以并不全面,但也可以清楚看出:民众的自发斗争愈是临近辛亥革命愈益发展,已成为革命风暴即将来临的一个征兆。宣统三年(1910)长沙抢米风潮过后,《国风报》发表了一篇评论文章,已经觉察到潜藏在民众内心深处的怨恨情绪:“长沙之事,举国震动……夫区区一县之乱,何损于天下之大势?顾不能不懔懔过虑者,盖察事变所由起,验今日之民心,近征道光之末年,远鉴之秦、隋之季世,则土崩之势,今已见端。”

下层民众因饥荒发起自发性斗争,若没有政党或其他政治势力策划、指挥,很难转为具有政治目的推翻清王朝的革命斗争。署名“铁郎”的作者在革命报刊《汉帜》上发表文章,呼吁革命党人承担起这个责任,“各省民皆饥困,已富有被动之性质,倘有人振臂一声,必从者如流”。同盟会成立后不久,十分注意领导和吸收饥民参加斗争,萍浏醴起义就是一个明显的例子。有人谈到这次起义的动因时说:“其起事之动机,则因是年中国中部凶荒,江西南部,湖北西部,湖南北部,及四川东南部,即扬子江上流沿岸,皆陷于饥馑。该地工人因受米贵减工之打击,遂由萍乡矿工首先发难,四处徒党起而应之。”但由于同盟会员刘道一、蔡绍南等人的领导和参与,使这次革命具有资产阶级民主革命的性质。龚春台自称“中华国民军南军革命先锋队都督龚,奉中华民国政府命……本督师只为同胞谋幸福起见,毫无帝王思想存于其间,非中国历朝来之草昧英雄,以国家为一己之私产者所比。本督师于将来之建设,不但驱逐鞑虏,不使少数之异族专其利权!且必破除数千年之专制政体,不使君主一人独享特权于上;必建立共和民国,与四万万同胞享平等之利益,获自由之幸福。而社会问题,尤当研究新法,使地权与民平均”。这次起义很快发展到三万多人,虽然前后活动时间不长,却给清朝统治者以极大的震动。由于这方面论述较为丰富,在此就不赘述。总之,革命党人能领导一场迅速席卷全国的革命运动,如果没有这种民众对生存绝望和清政府失望的情绪作背景,是很难成功的。

辛亥革命前湖南粮食危机以及由此引起的民众骚乱,也引起立宪党人的注意。各媒体报刊纷纷发表时评、社论,其中以梁启超在《国风报》发表的《湘乱感言》、《米禁危言》两篇文章最为精辟。梁启超以敏锐的眼光,透过粮荒与粮贵,看到货币、财政、劳动力、市场、政府干预等方面的问题,对引致粮荒与粮贵的因素都不同程度地有所涉及。为改变目前的困境,他主张要改良清政府专制主义的政权结构,重新确立统治秩序,在《米禁危言》中指出:“今之政府官吏,既以种种恶政,陷吾民于死地,及其救死自卫,又从而刑之,则罪莫甚焉……苟政治组织循此不变,更阅一二年,则虽欲求如今日之米价,又安可复得?……要之,自今以往,横于我国民之前者,惟有两途,一日改造政府,一日饿死,何去何从,则其决定当在今日也。”结合梁启超当时的思想状况,我们可知,这种主张的实际意义是指召开国会,实行君主立宪,让资产阶级的代表人物参与政权,以此改革清政府的各项粮食政策。所以,他在《湘乱感言》一文中又指出:“谚有之,知病即药。今日而欲弭乱,唯有将各种生计机关大加整备,将财政确立计划,而根本之根本,尤在吏治。若举其最重要之条目,则速颁币制,收回纸币铜元等恶币以平物价,建设适宜之银行政策,增加资本之效力,间接以助实业之发达,使食力之民可以得业。”显然,梁启超对于清政府还抱有希望和幻想。然而,当清政府不肯立即开国会,接纳资产阶级之时,包括梁启超在内的立宪党人离心倾向加剧,对清政府的有限支持也就宣告终结了。

湖南咨议局是清朝立宪运动的产物,在粮食危机的处理上经常与湖南官府产生分歧,乃至走向决裂。湖南咨议局成立于宣统元年(1909),一开始就对湖南面临的乏粮局面表示高度关注。九月初一日,湖南咨议局召开第一届年会就通过了《议决积谷清查及增加案》,该案分为清查法、增加法、收放法以及杜弊法,以此作为厘定新的粮食政策的依据。次年正月,为处理湖南谷米自给与外运的关系,湖南咨议局召开会议,商讨后向巡抚岑春萁提交了《议决提出设立稽查运米局》议案,要求设立稽查运米局,总局设长沙,分局则在原有米捐局之芦林潭、城陵矶、荆河脑、藕池口、太平口五处附设。咨议局议员本来想借咨议局这个舞台大显身手,做出一些实事来。但是,岑春真的回复却给他们泼了冷水,“本部院复加审查,此案筹议各节不无窒碍之处”,甚至“所称第十五条‘格外’二字有语弊”都指出来,可谓是良苦用心。五月,湖南咨议局再次开会讨论,又提交了《呈报复议前案仍就原来修正请裁夺施行文》,议案更为详细明确,将名称、宗旨、局所、职任、办法、局费一一开列。但该议案仍旧毫无下文。其实,在岑春荬看来,湖南咨议局只不过是装饰门面的花瓶,其职权只是“咨议”而已,哪能干预行政呢?这应是当时清朝统治者大多数人的共识。

在宣统二年(1910)湖南“抢米”事故责任的处理上,清政府的面目彻底暴露了。湖南咨议局控告岑春冀处置失当,引发抢米风潮,应负责任,要求军机处核办。议长谭延闽、副议长胡璧等人致电军机处:“事前湘绅屡请阻禁、备赈,有案可查。岑抚始则偏执成见,玩忽迁延;临事畏葸无能,但思卸责。巡抚为一省政权所出,贻误至此,咎何可辞……业经奉旨,本不应冒昧渎陈,惟咨议局为代表舆论机关,事实昭然,不敢缄默。应如何请旨复查,以服人心而昭公道之处,伏乞钧裁。”清廷对这一事件却做了极不正当的处置,下旨痛责:“咨议局权限载在章程,不容逾越……随时查察该局议长谭延闽等,如借咨议局之名,于不应与闻之地方公事借词抗阻,即著从严参撤。”明确宣告咨议局只是一个摆设。这无疑是对于热衷于“咨政”、“议政”的咨议局议员当头棒喝,促其醒悟,两者的政治裂痕加大,分道扬镳的日子即将来临。

宣统三年(1911)五月,历经湖南“米乱”的长沙关税司伟克在给总税司的信中写道:“中国的前途似乎非常黯淡,我看不久的将来,一场革命是免不了的,现在已经公开鼓吹革命,而且获得普遍的同情。”果不其然,五个月后湖南爆发革命。

参考文献:

[1]湖北革命实录长编[G]//武昌起义档案资料选编:下卷.武汉:湖北人民出版社,1983.

[2]致岑中丞公函:宣统二年二月十七日[G]//湘难杂录.长沙:湖南省图书馆.

[3]李文治.中国近代农业史资料:第l辑(1840-1911)[M].香港:三联书店,1957.

[4]李文海.近代中国灾荒纪年[M].长沙:湖南教育出版社,1990.

[5]杨鹏程.湖南灾荒史[M].北京:中国文史出版社,2007.

[6]龚胜生.清代两湖农业地理[M].武汉:华中师范大学出版社,1996.

[7]文斌.1910年长沙饥民抗暴见闻[G]//湖南文史资料:第2辑.长沙:湖南人民出版社,1961.

[8]致抚部院[G]//栽湖南咨议局第一届报告书:卷5.长沙:湖南省图书馆.

[9]札复议决岳、常、澧水灾善后案文[G]//栽湖南咨议局第一届报告书:卷3.长沙:湖南省图书馆.

[1O]复武昌陈督帅电[G]//湘鄂米案电存:上卷.北京:中国社会科学院近代史研究所图书馆.

[11]致北京外务部电[G]//湘鄂米案电存:上卷.北京:中国社会科学院近代史研究所图书馆.

[12]金冲及,胡绳武.辛亥革命史稿:2卷[M].上海:上海人民出版社,1985.

[13]王忍之.辛亥革命前十年间时论选集:3卷[M].香港:三联书店,1977.

[14]陈春声.丙午萍醴起义记[G]//饶怀民,林增平.萍、浏、醴起义资料汇编.长沙:湖南人民出版社,1986.

[15]中华国民军起义檄文[M]//中国近代史资料丛刊·辛亥革命(二).上海:上海人民出版社,1957.

[16]粱启超.米禁危言[G]//饶怀民.长沙抢米风潮资料汇编.长沙:岳麓书社,2001.

[17]梁启超.湘乱感言[G]//饶怀民.长沙抢米风潮资料汇编.长沙:岳麓书社,2001.

[18]杨鹏程.议决积谷清查及增加案[G]//湖南咨议局文献汇编.长沙:湖南人民出版社.2010.

[19]杨鹏程.札复议决设立稽查运米局案札据司局详称窒碍难行文[G]//湖南咨议局文献汇编.长沙:湖南人民出版社,2010

[20]中国近代经济史资料丛刊编委会.中国海关与辛亥革命[M].北京:中华书局,1983.