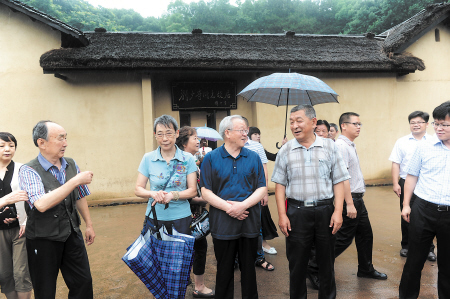

“宁乡真美!”近日,“宁乡四髯”的后代回到故乡,和董必武、吴玉章等革命家后代一起,找寻先辈们留下的足迹,品味今日宁乡的新风新貌。“宁乡四髯”是何叔衡、姜梦周、谢觉哉、王凌波等宁乡籍革命家合称,四人都留有胡子,借以掩护革命活动,他们同在长沙从事民众运动时曾合影,谢觉哉题“宁乡四髯”四字。

何叔衡后人坚守勤勉家风

“这么多年一直守在家里,您辛苦了。”在位于沙田乡的何叔衡故居,何叔衡后人们的手握在了一起。何叔衡外孙夏威逊今年86岁了,但他还是从成都赶了过来;另一外孙杜渝生则表示“一夜没睡,心情非常激动”。而何叔衡的孙子何霞飞已经85岁,一直坚守在故居。先辈的眼镜、照片、信件……戴着老花镜的老人们细细端详着,不时给儿孙们介绍着。

和何霞飞一样,不少何叔衡的后人都留守在故居所在的杓子冲村,在山坡上耕种劳作。何叔衡在外进行革命时曾多次书信家中,教导后代凡事要靠自己努力,要学会踏实做人做事。他在苏联学习深造期间,1929年给儿子何新九写了一封家书提到:“我的人生观,绝不是想安居乡里以善终的,绝对不能为一身一家谋升官发财以愚懦子孙的。”后来这句话成了何家的家训。如今,这种精神依然激励着他的后人:自食其力,友善待人,坚守勤勉家风。

在“延安五老”合影前留念

离开何叔衡故居,革命后代们来到第二站:谢觉哉故居。

今年是谢觉哉诞辰130周年。经国家文物局批准,谢觉哉故居修缮工程即将启动。此前,宁乡县组织专业人员赴甘肃兰州“八办”、陕西延安、河北西柏坡等谢觉哉生平工作过的地方,征集到谢觉哉合影、怀表、印章等文物实物200余件。

在谢觉哉故居,悬挂着一张“延安五老”谢觉哉、吴玉章、董必武、徐特立、林伯渠等人的合影。革命后代们睹物思人,谢觉哉之子谢飘、吴玉章孙女吴本立、董必武儿子董良羽在照片前合影留念。据刘少奇同志纪念馆原馆长萧普刚介绍,董必武和何叔衡是党的一大代表,在中央苏区他们也是亲密战友。“所以说他们俩很有渊源,从1927年到1935年长征前,他们两个人基本工作和生活在一起。”萧普刚感慨地说:“因为上一代的革命情谊,革命后代也结成了深厚的情谊。”

谢觉哉栽下的树苗已长成参天大树

云山书院坐落于宁乡县横市镇水云山下,三面环山、沩水萦绕,何叔衡、姜梦周、谢觉哉、王凌波曾在此同窗共读、同校任教。先人已去,但书院琅琅书声犹在。

书院里的“云山学校”四个大字系谢觉哉所题。当年,谢老在题字时还作了一首《忆云山》的诗,表达自己对云山书院和峥嵘岁月的无比怀念之情。谢飘站在云山书院院子里,深情地抚摸着一棵大樟树,自豪地对同行的友人们说:“这棵树,是我爸爸当年在这里教书的时候种下的。”

据了解,谢觉哉在云山书院教书时,在院子里种下四季常青的香樟树,带着“前人种树,后人乘凉”的美好寓意。当年种下的小树苗,现在都已长成枝繁叶茂的参天大树,暗合了谢老当年的美好愿望。

革命后代惊叹故乡巨变

“宁乡的变化太大了!”此次故里行,从凌云之沩山,到旖旎之灰汤,茶香满溢,乡音醉人,让革命后代们惊叹着故乡发展的巨大变化。

姜梦周孙子姜水平离开宁乡已经65年了,这次回来找记忆中的一条街,硬是半天都没找到,他回忆说,过去的宁乡尤其是沩山、沙田一带,非常贫穷。如今,家乡变富了,变美了,变得让人热泪盈眶。

杜渝生在十多年前来过宁乡,在他的印象里,当年的街道、建筑、人文面貌都远远不如当下:“从宁乡到沙田一路70多公里,感觉变化都非常大。”

谢飘近年来经常回家乡,但此次回来又有全新的感觉:“如果继续对沩山的旅游资源和灰汤的温泉资源进行挖掘,宁乡将会变得更有魅力!”